|

'04:12 我が家で初めての本格的コンパクトデジカメPanasonic DSC FZ20 カメラと言えばシャッターを押すだけのカメラと異なり、色々な小物を追加して成長するカメラ(お金がかかる) その遍歴と成長の過程を記録するページです。 |

|

|

|

|

|||

| こちらが初期導入状態。 持ち運ぶのには十分邪魔であり且つちょっぴり恥ずかしい大きさである。 又電源を入れるとレンズが2cm程せり出てくる。 ここへの無理な力、衝撃は致命的損傷に繋がる。 それとついついレンズに触ってくっきり指紋を残してしまうのには精神的に良くない。 それにしても標準のストラップは貧弱である。 |

フォーカスリングの前輪をはずしてアダプターを装着。 フードをつけるとコンパクトデジカメとは呼べない攻撃的モード。 でもこれではほんと、持ち運べない。 首からぶら下げる事すら困難である。 |

最初の一歩はフィルターの装着。 巷ではブタバラのアダプターが◎のようだが。 RAYNOX RT5264Pを使用、カッチョエー。 更に52mm-62mmのSURをかませて62mmのフィルターを使用。 レンズキャップもTAMRONの物を装着。 これで何とか巷の標準スタイルにはなった。 (撮れる写真とカメラのスタイルは無関係のようだ) |

|||

|

|

|

|

|

|

| RAYNOX RT5264P レンズがせり出した時とぴったりの長さ。 |

SURで62mmに拡大しているのはこうすると直径がピッタリと一致する。 | 先ずはレンズ保護のための常用MCフィルター。 | 組み立てるとこの様な感じで直径もそろってカッチョエー。 | レンズキャップも標準が使えないのでTAMRONの62mmを購入。 | フィルターを買えば当然ケースが必要、どこまでもお小遣いが減って行く。 |

| 限りない物欲はとうとうマクロコンバージョンレンズへとその触手を伸ばしたのであった。 | |||||

|

|

|

|

||

|

|

||||

| オリンパスのMACRO CONVERSION LENS MCON-40、実物は本当に美しいレンズです。 本来このレンズはCAMEDIA専用レンズですがFZ20でも問題なく使え相性は◎です。 |

装着するとこんな感じ、RT5264Pに52→55mmのSURを介して取り付けますが、外径はこれまたピッタリとそろって良い感じです。 使ってみると合焦範囲は28〜30cmと狭く結構神経質、でも12倍ズームが使えるので拡大能力には大満足です。 |

ガラスの雛人形を画面一杯に撮影するのに約30cm離れて撮影できるところが魅力で、ZOOMは余力を残しています。 | ノーマルマクロで同じ大きさに撮影するにはここまでよらなければなりません。 相手が人形なら問題ありませんが昆虫ではじっとはしてくれない距離です。 |

||

|

|

|

|||

| MCON-40装着で最大までZoom(12倍)するとここまで大きくなります、背景も完全にぼけてくれて、埃までくっきり写るので気が抜けません、距離はやはり28.5cmです。 | こちらはノーマル状態で被写体の霞草に1cmまでより、更にZoomを2.6倍まで拡大した最大ノーマル能力。 | こちらはMCON40装着、被写体までの距離28cm、Zoom12倍と最大能力、霞草の大きさは若干大きくなっているが、やはりこのレンズの最大の魅力は離れた位置からのマクロ撮影と言える。 |

|||

|

レンズやフィルター、色々揃うと次はお手入れグッズが欲しくなります、先ずは定石、ペンタイプのクリーナー、確かに汚れは落ちますがごしごしこするのは精神的には一寸? |  |

|

||

|

こちらは超音波洗浄機、めがねを購入したときにおまけで貰った物で洗浄力は抜群。 上記ペンタイプのクリーナーをこれで洗浄。 |

||||

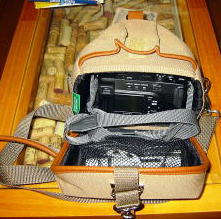

| 超音波クリーナーでMCON-40は絶対に洗浄してはならない、2枚のレンズの間に水分が入って曇ってしまう、次の項目のPLフィルターもNG,結局ペンクリーナーとMCフィルターの洗浄以外現時点使い道が無い。 | カメラを持ち歩くにはバッグが必要、所が山ほどの種類の中から選ぶのが大変、これはベネトンのバッグで使い勝手よりもいかにもそれらしくは無い所が気に入ってゲット。 | 中はこんな感じ、蓋のネットには小物が入れられるが、やはり一寸小さくて、何より上下のバランスが悪い事、金属の留め金の掛けはづしが不便で、時々液晶にぶつかってヒヤッとする。 失敗かな。 | |||

| 楽しく使いこなしている手振れ防止のFZ20だが、腕が無いのかぶれている写真が、、、そこで物欲は三脚へ | |||||

|

|

|

|

選定においてどうしても欲しかったクイックシュー、とてもよく出来ていて台に乗せると自動でレバーが反転し正にクイックシューである。 | |

| 超残念なのはこの位置にクイックシューが来るとバッテリードアが開けられない。 うーんPanasonicの設計者勉強不足ですから。 写真は載せませんでしたが中心シャフトにぶら下げるように雲台を取り付けると真上から超マクロ接近撮影が出来るのも見逃せない。 |

|

||||

| 悩みぬいて選んだのがこれ、Velbon ULTRA MAX iF 今まで使っていたおもちゃのようなものと比較するとがっしりと重く剛性が高い割りにコンパクトではあるが価格も5倍位はする。 重量は972g |

中心のシャフトを抜いて開脚角度を変えればこんなに低いアングルも取れるが、ファインダーが覗けないのは辛い、でもカッチョエー。 | ||||

| 手に入れた偏光フィルター、鮮やかな青空、雪、木の葉、その性能は驚くばかり、しかしFZ20のモニターでは最適状態が見えないのです、そこでKenko バーニアにヒントを得て一寸したアイデア製作日記。 | |||||

|

HAKUBAのサーキュラータイプのPLフィルター、2重構造のこのフィルター偏光に対して90度の位置に合わせなければ効果が出ない厄介者、しかしFZ20の液晶ではその調整が困難。 \5497 随分高い。 サーキュラでなければ半額で買えるのだが。 |

|

そこでKenkoのこんな物を入手、カメラのホットシューに取り付け、偏光効果の最も良い角度を目視で見つける。 リングにメモリが刻んであり同じくKenkoのバーニアタイプのフィルターには同じメモリが刻まれているので合わせるだけでよい。 \3528 |

|

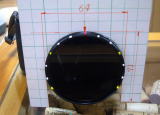

HAKUBAのフィルターにバーニアの目盛りを書き込めば問題解決。 2つのフィルターを重ねて回転させると光が全く通らない角度がある、この位置でお互いのフィルターは90°ずれているのでこれを利用する。 |

| 図面を書いた、その上で前述の暗くなる位置にフィルターを重ね、90度ずれた位置が基準になる。 当然だがKenkoのバーニア偏光フィルターを購入すればこんな作業は不要、でも\8800もする。 |

|

文字は書けないので色分けする事にした、塗料はご存知ダイソー100円ショップで水性塗料を購入、乾けば耐水性になるとか。 |  |

作業方法は先ほどの重ねた状態で11の位置に赤塗料でマーク、これを図の真上6と7の間にあわせ、後は白と黄色を同じように爪楊枝でマークを付けて行けばよい。 |  |

|

最近はよる年波には勝てず細かい作業は辛い、そんな時はこれのお世話になっています。 引き寄せ効果で遠近感がなくなるのは困りますがOkeyアイテム。 |

|

ここまでの作業でホットシューに取り付けるバーニアとフィルターのマークは完全に一致している、今度はカメラの基準を作らなければ、そこでこんなゲージを作成。 |  |

こちらが最終完成状態、その色使い、ホットシューの異物、一寸恥ずかしいかも。 しかし性能は抜群、目視で合わせた状態がぴたっとカメラ側に写せるのはすばらしい。 |

| 苦労して製作しただけあって効果は抜群、ホットシューのバーニアの角度に合わせればぴたりと合うのは気持ちが良い。 但しどうしても時間が掛り面倒な点もある、強い反射が起きている事が容易にわかる場合は次の方法が良い。 1,撮影したい方角で反射が起きていそうな所をZoomする、車の窓ガラス、屋根、水で濡れている所等遠慮せず12倍迄拡大。 2,シャッター半押しにしてシャッシャッと絞りが自動変化するのを止める 3,この状態でレンズ前のフィルターを回して必ずEVFで覗きながら効果が表れるところを確認する。 但しホットシューにバーニアがセットしてあるならば迷わず目視と目盛りを合わせるこのシステムが最も簡単で精度が良い。 |

|||||

|

←後になって解かった注意事項、ホットシューには良く見るとここにストロボをセットすると検出するようになっている。 当然バーニアを取り付けるとカメラは勘違いする。 |

|

←誤解の結果カメラは外部ストロボを発行させようとするので十字キーを操作してこれを止める。 もう一点ISOをAUTOにしていると自動的に100〜400にアップしていくので注意。 |

||

| 寒いこの時期ファンヒーター炊いた暖かい部屋に入った瞬間物凄い結露でレンズが曇る。 これでは精密機械に良いわけが無いという事で次の物欲は保管庫へ。 |

|||||

|

こちらが保管庫、何と湿度計が付いていて精神的にうれしい。 付属のシリカゲル(乾燥剤)で除湿するのだがどうも冬季ファンヒーターを炊いた部屋の中では湿度を「適」まで下げられない。 寒い冬に冷たく冷えたカメラを不用意に部屋で温めると恐ろしく結露してマイグレーションが発生し銀の電極がショートに至り最悪破損する事故はめづらしく無い。 |

|

そこでもう少し強力そうな「ジャンボカビストッパー」 HAKUBA \399で4個入りを追加した。 |

|

|

| 中はこの様な感じでトレイが1枚、その半分にシリカゲルが装着されている。 とりあえず関係するものはすべて放り込んで、出来るだけ空間を減らすのが湿度を下げるこつ。 |  |

蓋を開けておくとすぐに湿度は70%迄上昇してしまうが、蓋をして1時間もすると60%迄下がってくれる。 外からカメラが冷えた状態で戻ったときは先ず保管庫で常温に戻す事により結露を防ぐ。 |

|||

| EVFを使う機会が増えるとメガネにあの硬い枠が、、、 次なるアイテムは「アイカップ」、両面テープや結束バンド取付が一般的だが新たなる方法を考案 |

|||||

|

巷のFZ-20にはPENTAX Eyecup M 30086かNikon Eyecup for F601,F401を着用している方が多いようだ。 Pentaxの物は円形で大きく性能は良さそうだが液晶にまで被ってしまうのでNikonを選んだ。\393 |

|

そしてピアノ線を接着、先にEyecupにゴム系ボンドを塗布、ついでピアノ線、ねばねばしない程度に乾いてから組み合わせるのがコツです。 それからピアノ線の表面には傷を付けておく。 |

|

接着が硬化すれば後はぱちんと嵌め込めば完了、ビクともしないが取り外しも出来る、メガネにカチカチ当たらないし大満足。 ただEVFの視度調節は装着前にするべき。 |

| 一般的な取付は両面テープだがどうもうまく取り付けられない。 Pentaxの物は結束バンドで補強できるようだがNikonは無理。 そこで考案したのがピアノ線方式、たまたま手持ちのφ1.2をコの字に曲げた。 |

|

この窓部分、左右は溝があるが上部は無い、そこでここにもピアノ線が入るように溝をカッターナイフで掘り込んだ。 |  |

|

|