| Copenのオーディオ、娘が購入したcarrozzeria FH-P515MD にALPINのSPS170Aで、ディーラーに取り付けてもらったのですがその音には満足しておりました。 がしかし、デッドニングは更に別次元の音へ誘ってくれるとか、休日をまる2日使い、事前調査は数十時間にも及んだこの工事も完成し、感動の音に包まれる室内へと変身したのでありました。 |

|

|

|

| この道では有名なエーモン工業AODEAから新しいDEADNING KIT がスタンダードとして発売された。 番号は2198番、イエローハットで9,800円での購入です。 決して安い価格で買えた訳ではありませんが、新製品でネット販売で見つからずお店での購入です。 又スピーカーの取り付け、現在は直付けですがALPINのインナーバッフルボードKTX-Y161B トヨタ、マツダ、スズキ、ダイハツ車対応を3,120円で購入。 その外パーツクリーナーも買いました。 |

DEADNING KITの中身はこんなもの、吸音材が一枚まあ10mm圧の貧弱なウレタンフォームの様なただのスポンジ。 アウターパネル用制振シート2枚、これはゴムの板に糊が付いたものです。 重さがあり、確かに振動を止められそうです。 次の板状の物はポイント制振シートで、振動の激しい部分にピンポイントで貼り、振動を抑えます。 アルミの板にブチルゴムのようなものが貼り付けられ、結構重いです。 次はインナーパネル用制振シートが3枚、これもアルミ箔にブチルゴムを貼り付けてあります。 |

|

|

| 更に道具の追加投資を行いました。 当初これらのシートの切り抜きの為に専用のはさみが要るだろうとドイツスニップスPro板物用を買いました、確かにこの形状良く考えられていて非常に使いやすいです。 それから充電タイプの電動ドリル、これはインナーバッフルボード取り付けがM6のネジですからドアにφ6.5mmの穴を開けるためのものです。 外で使うのでどうしても充電タイプが必要となりました。 ただこのドリルは六角ビットしか取り付けられないので手持ちのドリル歯が使えるように六角軸ドリルチャックも購入。 その他コルゲートチューブも購入です。 |

さていよいよドアのパネルを分解です。 きょうかしょは有名な「みんから コペン カーオーディオ、ビジュアル」をもう毎晩、殆どの施工例を読みまくりました。 |

|

|

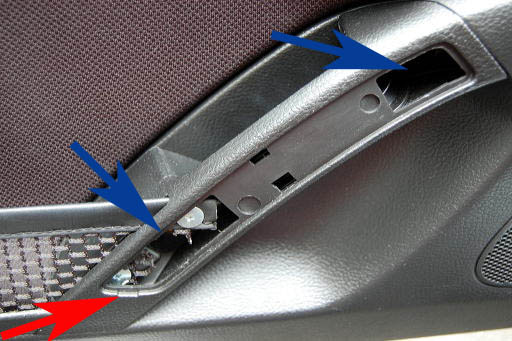

| まずドアレバー部分の蓋を精密ドライバーを使って蓋を開けてこの隠しネジを外します。 | 第一の難関です、インナードアベゼルを外すには写真の様にマイナスドライバーを突っ込んでドライバーの柄を下にこじりつつ赤い矢印部分を引っ張ります。 少し浮いてくるので今度はドライバーを反対のレバーの下に突っ込み今度は上にこじりながらベゼルを引っ張ります。 上下共にフックが外れたら青い矢印方向に引っ張ると外れます。 |

|

|

| 何故こんなめんどくさい事になるかといえば赤い矢印部分が上下フックの様に引っかかっているのでドライバーでこじってこれを外さなくては成らないのです。 同時に青い矢印部分でも引っかかっているので写真で左方向にずらしてこのフックを外さなくてはなりません。 文章だとややこしいですが、慣れればちょいちょいと外せます。 |

今度はドアのトッテ部分のカバーを赤い矢印部分にマイナスドライバーやエーモンの内張りはがし等でこじって取ります。 その後青い矢印部分の2本のネジを取ります。 |

|

|

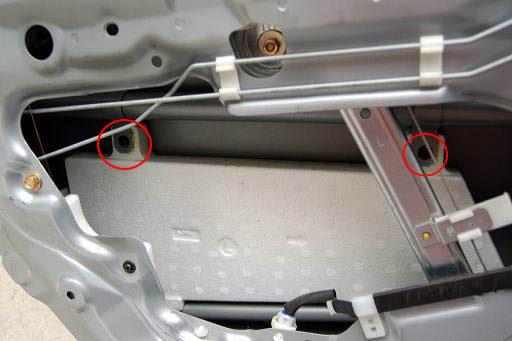

| さあいよいよ内張りをバキバキと剥がして行きます。 クリップは全部で赤丸印の7個所です(すみません2個所ほど写真からはみ出しています。)、余り無茶なことはしないようにそれでも力を入れて赤い矢印のクリップ部分からエーモンの内張り剥がしを使いながら取り外します。 |

剥がした内張りはこんな感じ、白く見えるのがクリップです。 矢印の部分が窓ガラスの肩の部分に引っかかっているので最後は矢印方向に持ち上げるようにして外します。 |

|

|

| ドアから水が入らないようにカバーしているビニール。 早く剥がしたい気持ちを抑えて中央の大きな穴の部分をマジックで型取りしておきます。 その後勢い良く、ただし型紙部分を破らないように剥がしていきます。 ちまちましているとブチルゴムが残って作業が大変です。 残ってしまったブチルゴムは出来るだけキットに付属のへらで削り取り、最後に残った部分だけパーツクリーナーで洗います。 写真のようなものなら簡単に溶かしてくれますが、出来るだけへらでこそぎ落とすのがコツのようです。 |

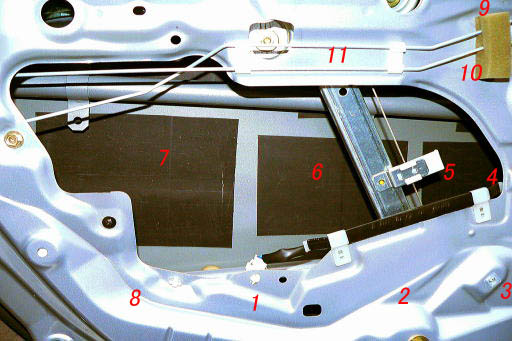

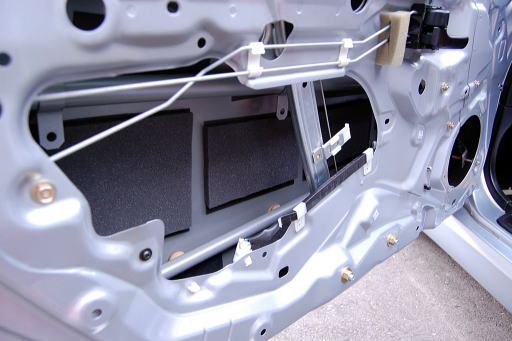

さてお次は知恵の輪の世界です。 ドアの中には遮音材なのでしょうか、随分と硬い発泡スチロールの板が取り付けられています。 赤丸のネジを外して、この板を前方にずらし、調度スピーカーの穴の辺りで180度回転させます。 そうすると元の位置の穴から取り外せます。 この情報は「みんから」で得た物ですがこれを知らなければ割って取り出すしかないと思います。 私はドアに制振材、吸音材を貼ってから元の様に取り付けて遮音効果を狙いました。 |

|

|

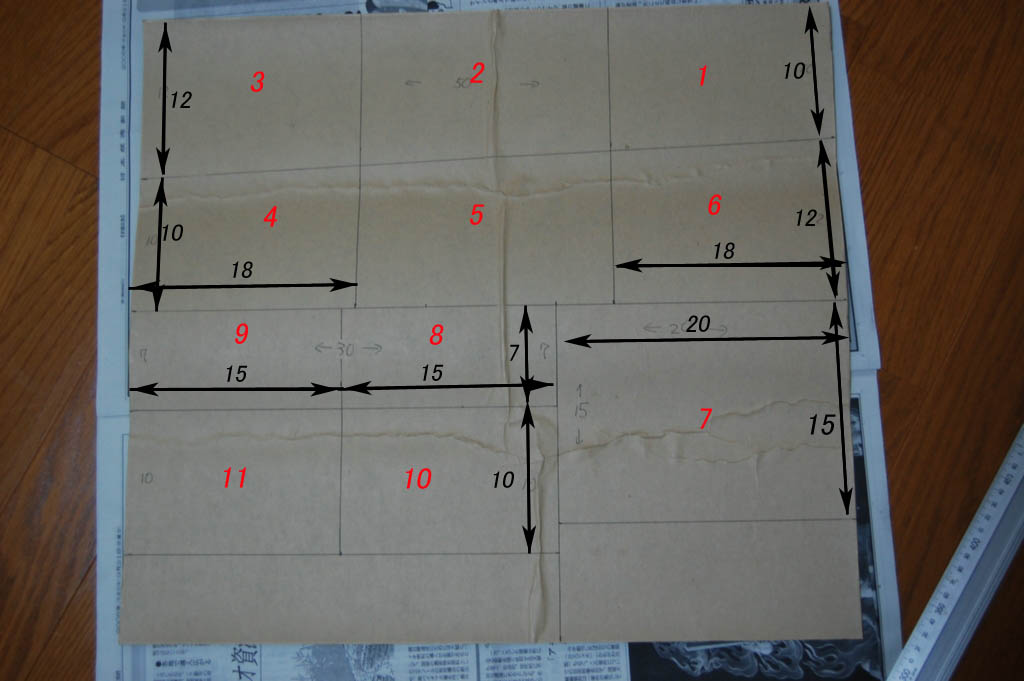

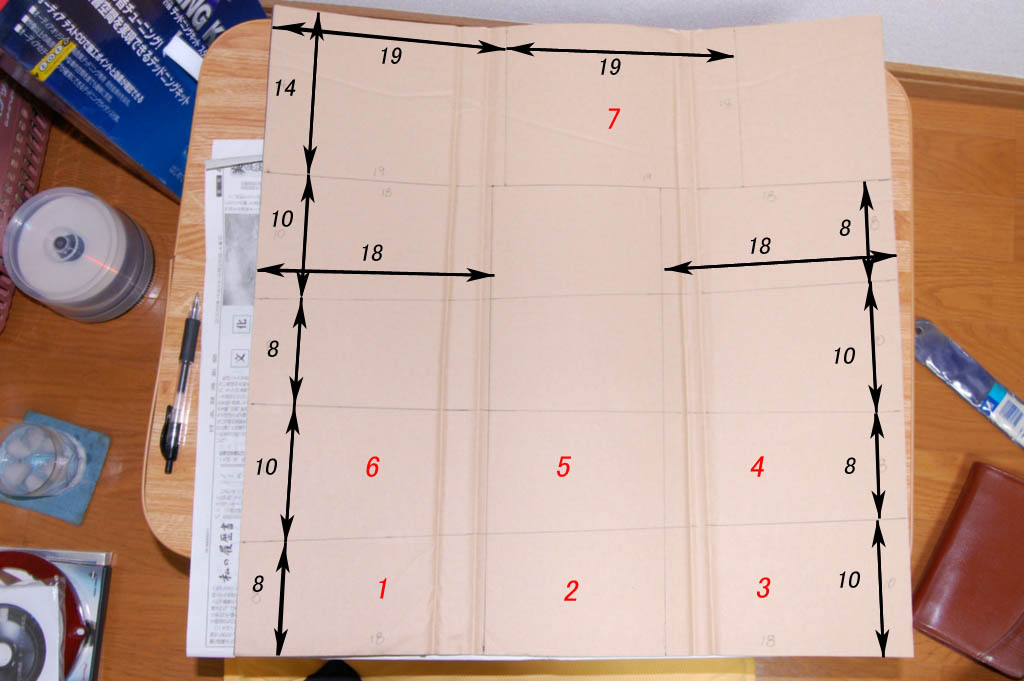

| キットに入っている制振材の裁断です。 上の写真はクリックすると大きな画像になるのでまねする人はメモしてくださいね。 切り抜きははさみで簡単に切ることができます。 図では11個のパーツですが余りも使うので捨てないで下さいね。 |

うまい写真が無くて解り辛いですがドアの中を走っている2本のパイプの最下段に左から8,1,2,3を貼ります。 調度スピーカーの裏側に3が来るようにします。 同じく中段は7,6,5,4と貼りますが4がスピーカーの裏でしょうか。 最上段に9,10,11と余分なパーツも隙間に貼って行きます。 これだけで外からドアをたたくとかんかんと響いていたのがごんごんごんと響かなくなります。 |

|

|

| さてお次はスポンジのような吸音材、こんな物で音を吸収できるとは到底思えないほど頼りない素材ですが、まあ写真の様に裁断します。 こちらはドア2枚分で1枚の材料ですから1,2,3,4,5,6,7,の制振材の上に張る分だけです。 |

無事に吸音材も貼ることができました。 次はスピーカーの準備に入ります。 |

|

|

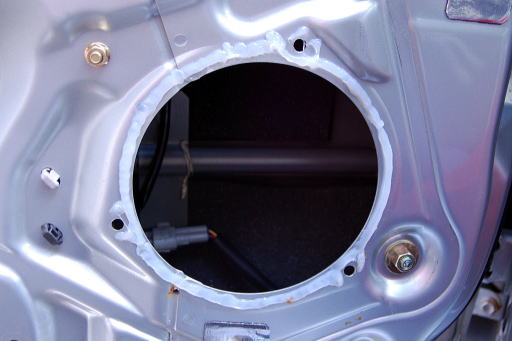

| ダイハツさんのディーラーにスピーカーだけ渡して取り付けをお願いしたのですが、ドアに穴を開けて直接鉄板ビスで止めてあります。 ALPINのSPS-170Aですが2年前でしょうか、一組14,000円程したような記憶がありますが、こんな取り付けでも結構良い音で鳴ってくれています。 |

先ずはスピーカーコードを取替えギボシを付けました。 あちらこちら錆びているのはドアに穴を開けた時の切子がスピーカーの磁石に引っ張られそれが錆を呼んだようです。 ドアの中にも切子の付着した部分が赤くなっていました。 丁寧に磁石に付いた切子は取り除いておきました。 |

|

|

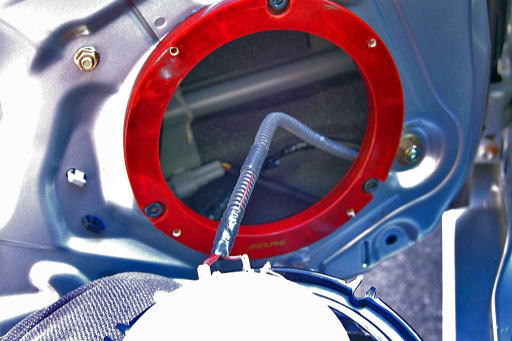

| 今回選んだインナーバッフルボードはこれ。 ALPINのKTX-Y61Bです、「低音ズッシリ、打楽器がパワフルに鳴り響く」と書いてありますがそうなって欲しいものです。 |

スピーカーの取り付け穴に合わせて4個下穴を開けます。 |

|

|

| 今度はバッフルボードを取り付ける為にφ6.5mmのドリルで穴を広げます。 切子が中に落ちないように手ぬぐいを敷いてあります。 この作業の為だけにバッテリーで駆動する電動ドライバーを購入し、更にコレットチャックも買いました。 はー、道具代も馬鹿になりません、家に帰ればあらゆる道具もあるし、どこでも電源の確保が出来ますがこちらのアパート住まいではそうも行きません。 |

発砲スチロールを再度取り付けます。 吸音材を押しつぶしての取り付けできついですが何とか取り付けられます。 そしてドアの底の部分にたっぷりとスプレーグリスを塗布していきます。 ドアの中は水が流れるようで、底には抜け穴がありますが、雫は結構溜まるようで、錆止め処置であります。 後に全てのサービスホールを塞いでしまうのでもうメンテナンスは出来ないので入念に。 |

|

|

| インナーバッフルボードを取り付ける前に密着性をあげる為にバスコークを塗布します。 ここで多少硬化が進むのを待つ間お昼ご飯にしましょう。 |

写真が白飛びして申し訳ありません。 インナーバッフルボードを付属のネジで取り付けて、配線をし、コルゲートチューブで保護しておきました。 良く見えませんが半田付けしたスピーカー端子も錆防止を狙ってバスコークを塗ってあります。 |

|

|

| 使用したバスコークです。 | こちらはコルゲートチューブで内径φ5、エーモンです。 |

| ファイルがかなり大きくなってきたので続きはDEADNING2へ。 | |