| デッドニングが完了し、格段の音質と音量改善がなされたCopen、しかしもっと迫力が欲しい、ALPINのフルレンジスピーカーSPS170Aは低音を出させると中音が痩せてしまう、ならばサブウーファーを付けるか。 | |

|

|

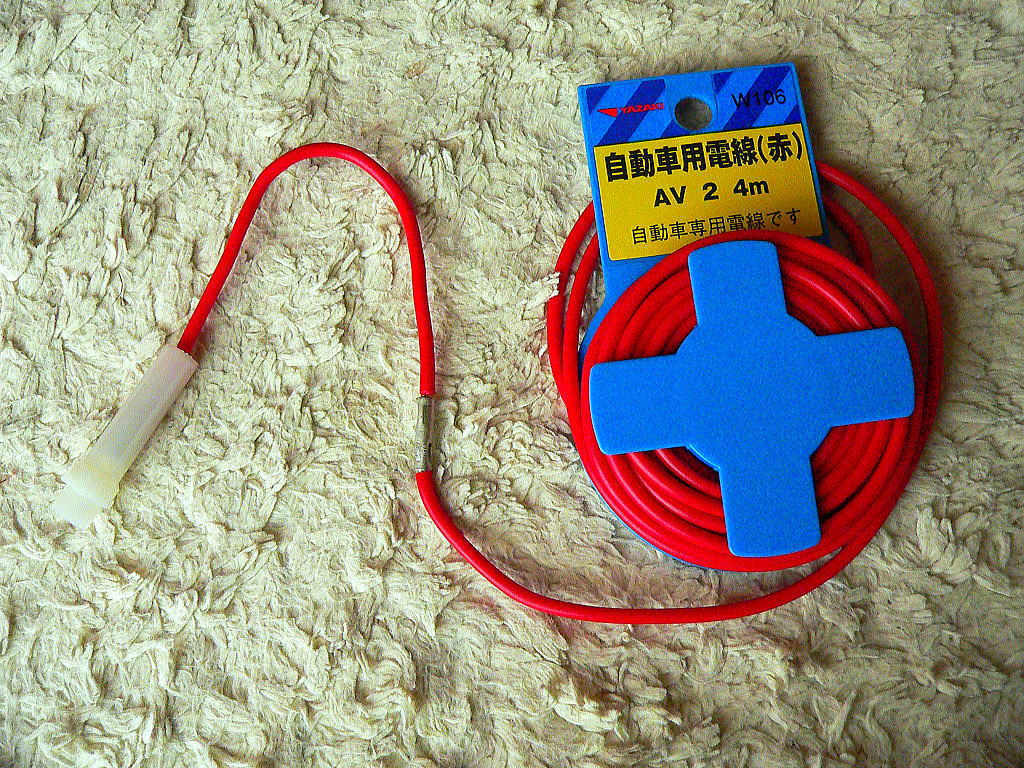

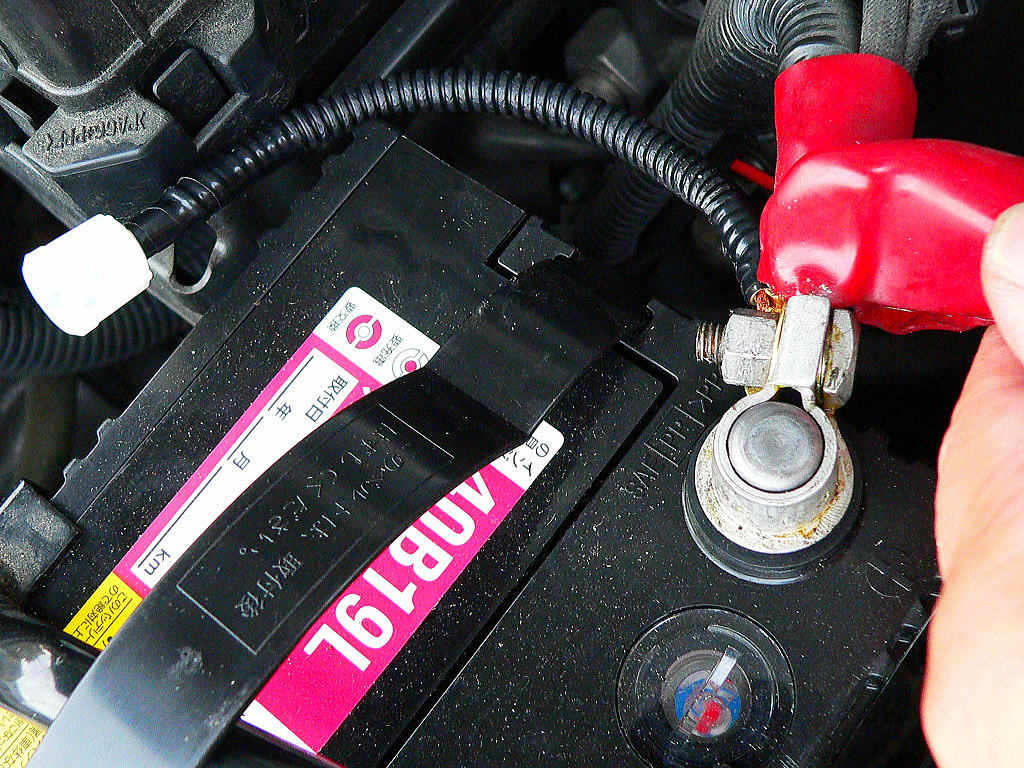

| サブウーファーを取り付ける前にバッ直の工事が必要になります。 何でもサブウーファーの様に大電力を要する物を取り付けるには安直にヒューズボックスから電源を取るのではなく、何とバッテリーから直接配線をするようです。 そこでカーステレオとサブウーファー接続用に2mのRCAケーブル、(これは1.5mでも十分) 配線を接続する圧着端子、写真はP2.2ですがこれでは小さくて使えませんでした。 バッテリー側に入れるフューズフォルダー20A エンジンルーム内の配線になるので保護用にコルゲートチューブ。 配線には断面積が2mmスクエアーメーターのケーブルを購入しました。 |

今まで使っていた圧着ペンチではP2のスリーブまでしか使えませんでしたが今回はP5.5を使うので新たに買い換えました。 それと20Aのガラス管ヒューズ、突合接続用のP2、そして重ね合わせようのP5.5スリーブをそれぞれ購入しました。 |

|

|

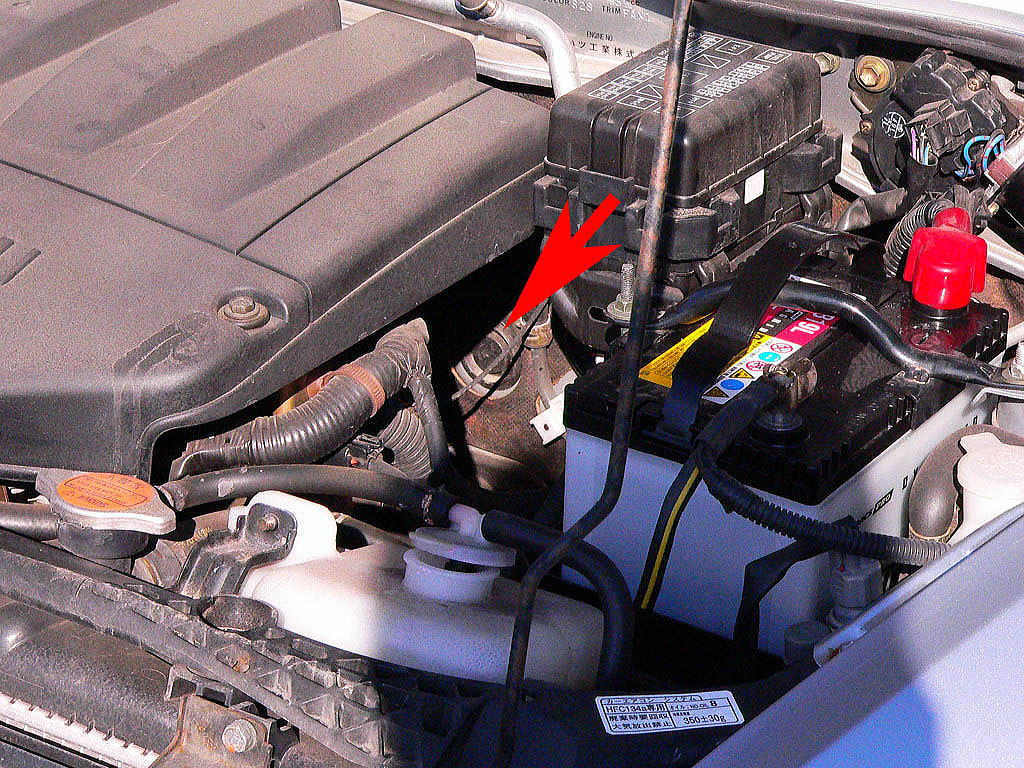

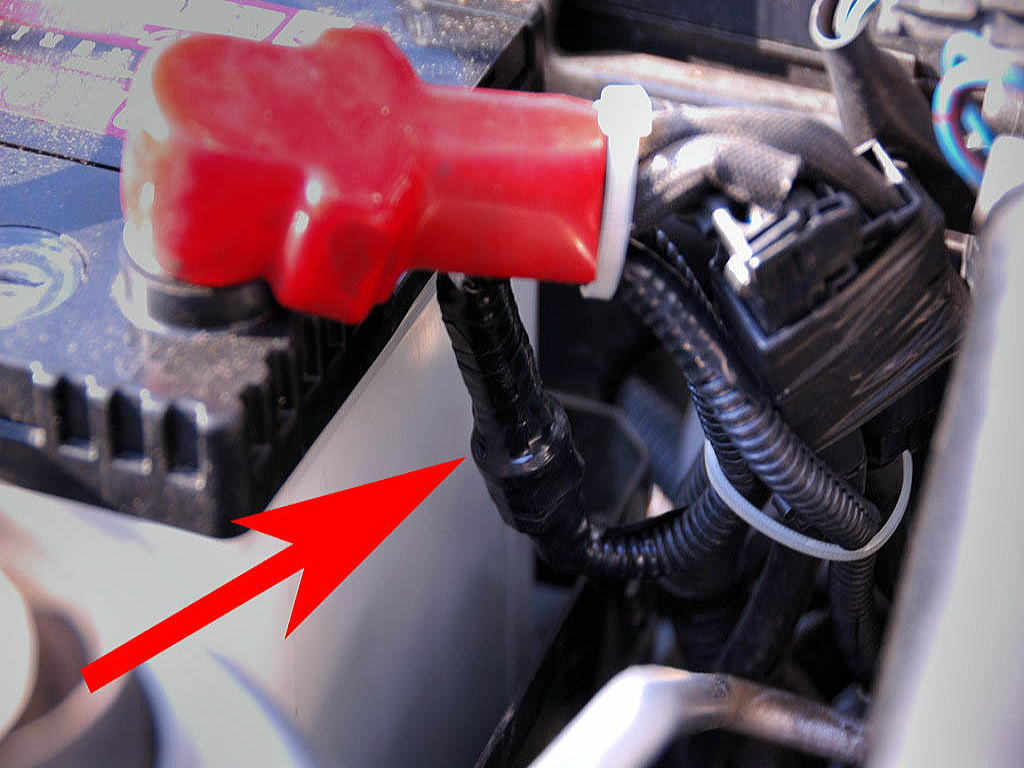

| エンジンルームのバッテリーから、室内のサブウーハーとカーステレオに電源を配線するので、引き込む穴を見つけなければなりません。 Copenでは赤い矢印のキャップがそれに当たるようです。 これらの情報は全て「みんから」の諸先輩によるものでありがたい事であります。 |

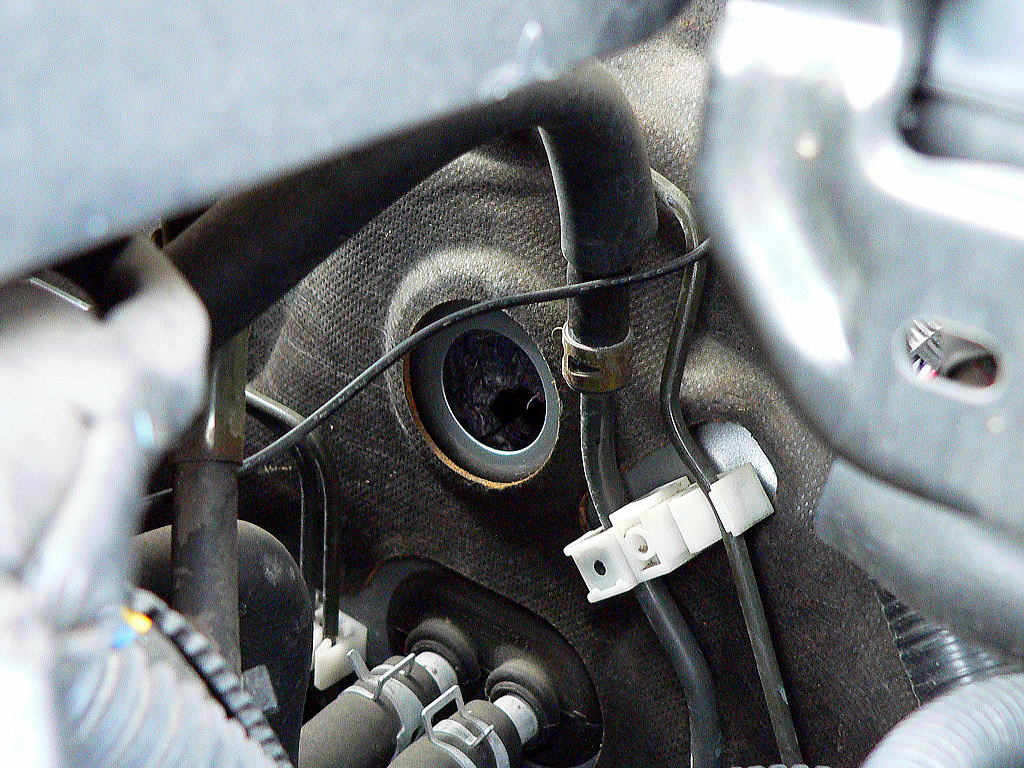

キャップを外すと室内への穴が見えます、ここで間違いはないようです。 それにしてもエンジンルーム等は掃除したことがないので随分汚れています、今度手入れすることにしましょう。 |

|

|

| キャップにはコルゲートチューブを通すので8mmのドリルで穴を開けます。 ドリルmひどい錆ですね。 |

ケーブルには予めヒューズホルダーを圧着スリーブで取り付けておきます。 |

|

|

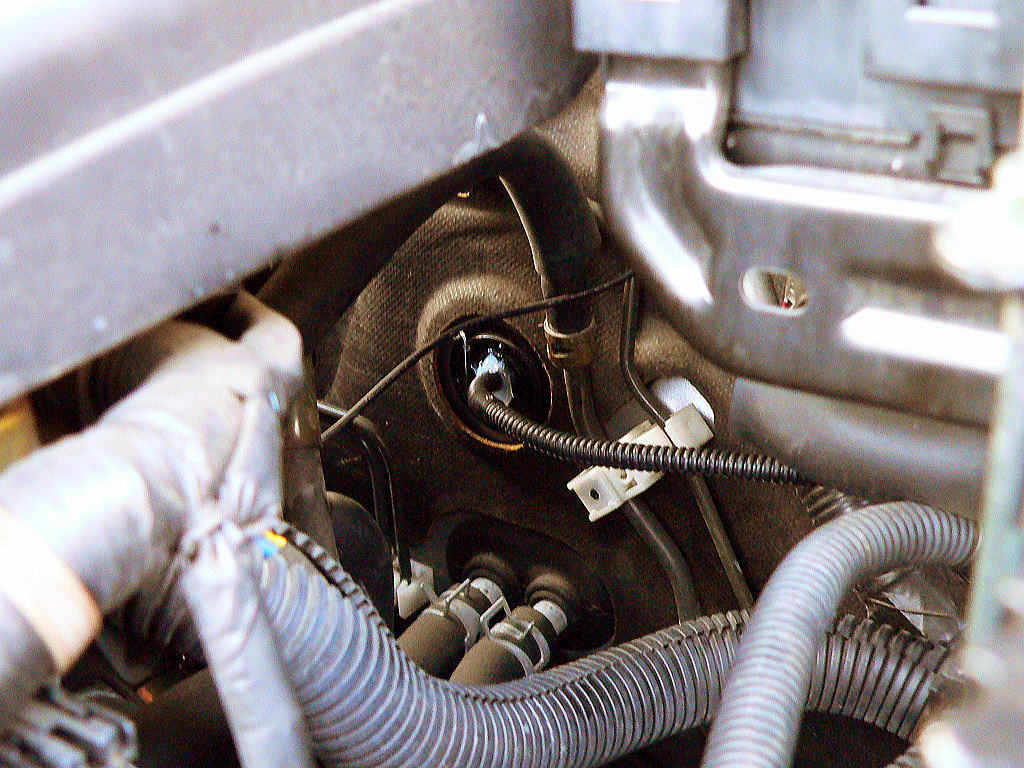

| ケーブルにコルゲートチューブを被せ、キャップを通して室内に導きます。 キャップとケーブルはバスコークで水漏れ対策をしておきました。 |

バッテリー側ですがクワガタ圧着端子を使ってヒューズホルダーをプラス側に配線し、同じくコルゲートチューブを被せておきます。 この後ヒューズを入れてビニールテープで保護しタイラックで固定して出来上がりです。 |

|

|

| 矢印の部分がサブウーハーバッ直のヒューズでビニールテープでぐるぐる巻きす、コルゲートチューブで養成したケーブルと共にタイラップで固定しました。 | 今回使用するサブウーハーはこれ、Pioneerのパワードサブウーファー (TS−WX11A) = 14,240円(税込)でネットショップカーナビのジャンボさんで購入。 みんからでも皆さんCopenには小型のこれが良いようでした、価格.comでも一番人気でした。 |

|

|

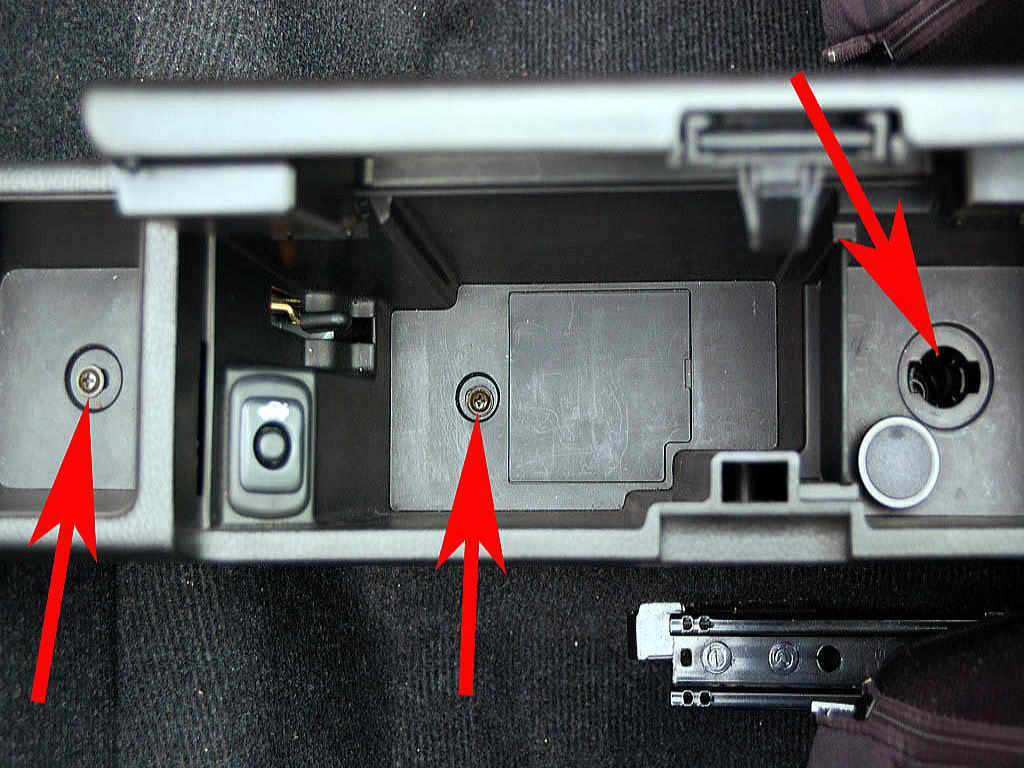

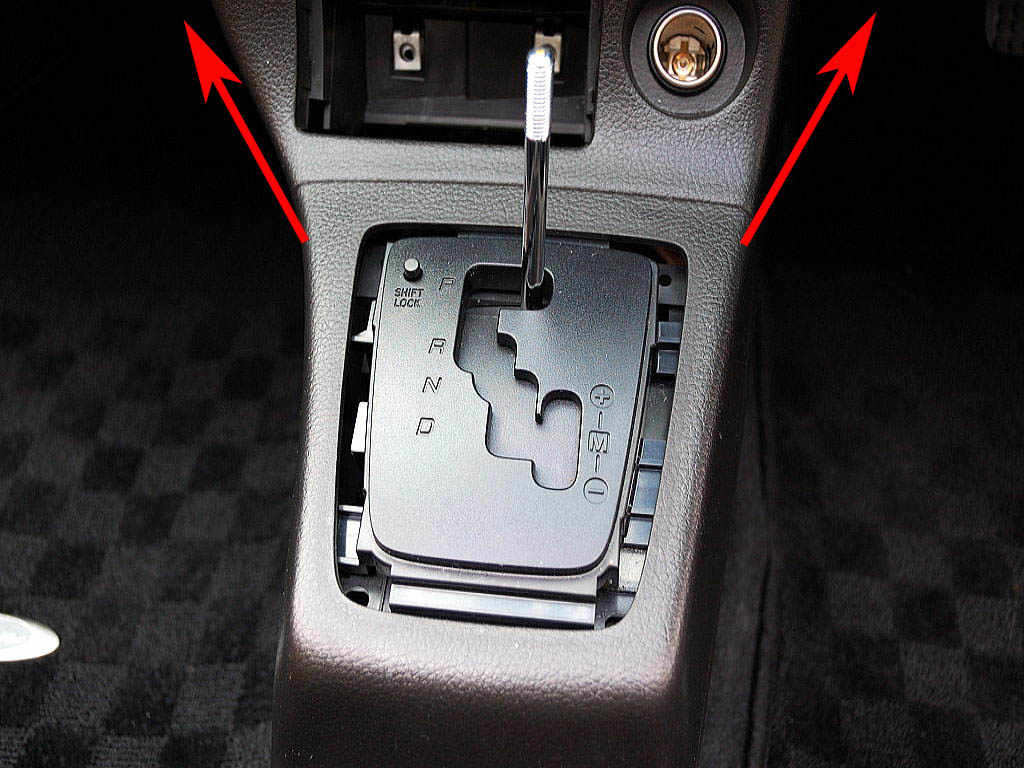

| サブウーハーの配線を座席後ろまで引いてくるにはセンターコンソールを外さなければなりません。 勿論初めての経験ですが、方法は完全に「みんから」で学習し頭に入れてあります。 先ずは矢印のネジを反対側も含めて4本外します。 |

次は上から、カップホルダーのネジ、次にコンソールの中のネジ、更に右側のキャップをマイナス精密ドライバーでこじ開けてその中のネジの三本を外します。 |

|

|

| 最後に忘れてはならないのはここ、サイドブレーキの下のカバー、写真の様に指をかけて手前に引っ張れば簡単に外れます。 | さて次はセンターコンソールの後ろ側をガバット写真の様に持ち上げます。 このコンソールにはパワーウインドウ等の配線がありますからこの状態以上には取り外せません。 作業は続きます、持ち上げたセンターコンソールは一旦戻します。 |

|

|

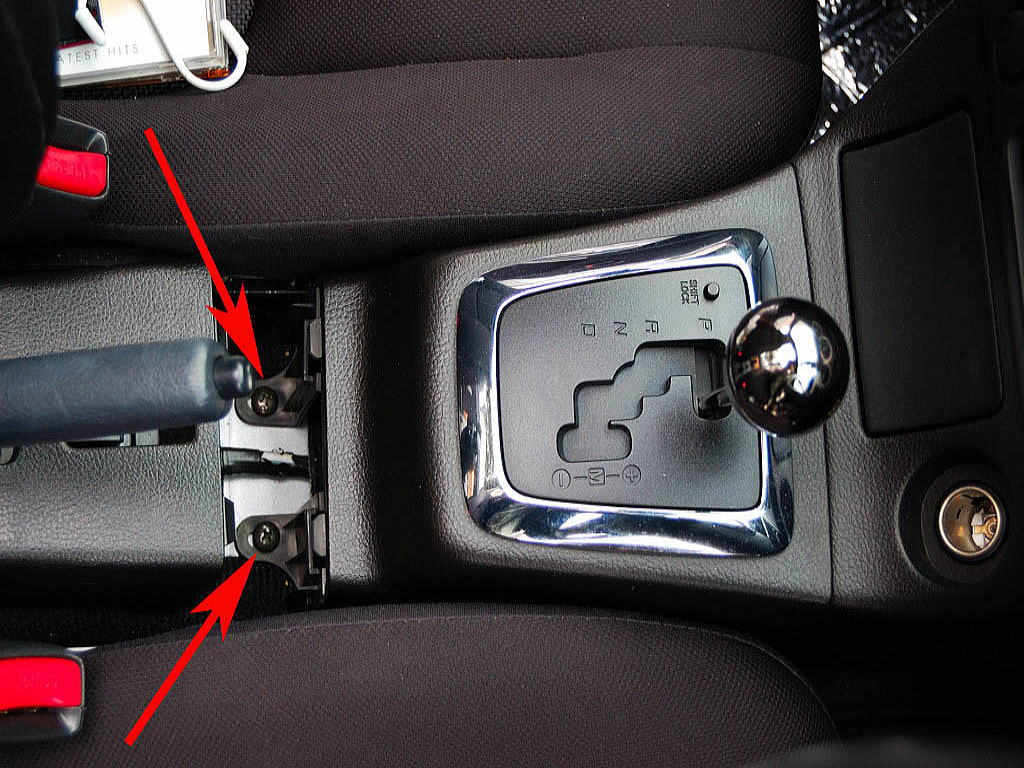

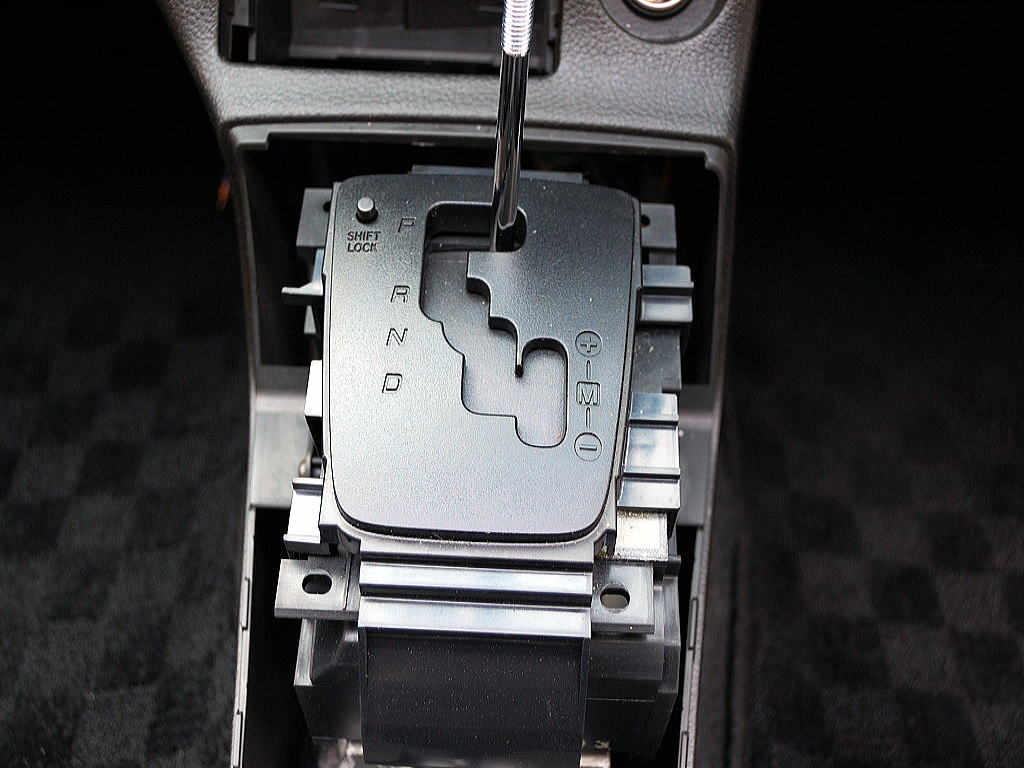

| 矢印の2個のネジを外してシフトブーツの取り外しを始めます。 余裕があれば、シフトはこのP位置ではなくNの方が最後にシフトブーツをガバット外すときに便利です。 |

次はシフトブーツの取り外しに掛かります。 シフトノブをくりくり回して外します、結構ネジ部分が長くて何回転も回さなければ成りません。 カバーは内張り外しや、マイナスドライバーでこじれば写真の様に簡単に取れます。 |

|

|

| カバーが外れてシフトレバーが露出します。 | 矢印のネジ、両側を外します。 |

|

|

| 灰皿の上の2本のネジを外します。 センターパネルの外し方はMini Gorillaの取り付けを参照願います。 |

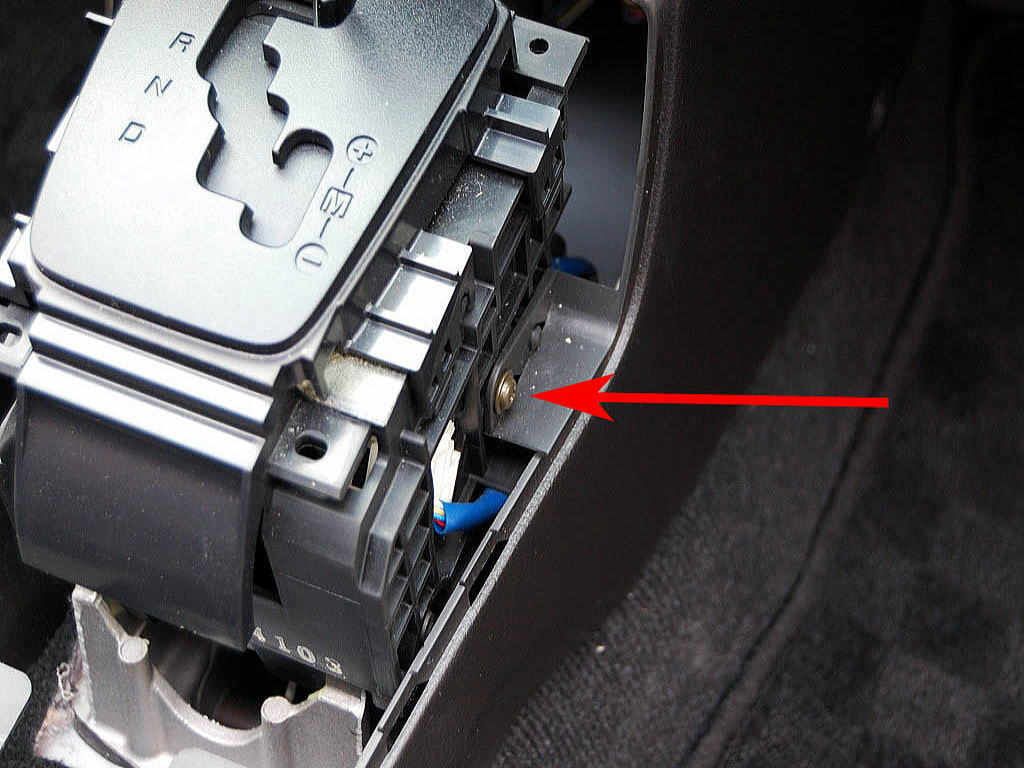

次は矢印のクリップを外します。 このクリップは裏側から中央のピンを押すと外れます。 こういうのは知っている人に教わらない限り絶対に外せませんよね。 |

|

|

| こちらが外したクリップです。 中央のピンが押されるとかさが開いて固定される仕組みです。 運転席と助手席側の2本を外せばシフトブーツは完全に外せます。 |

これが外した所、右側に転がっているのがシフトブーツ、シガーライターのケーブルが繋がっているのでこんな状態です。 写真左側には既に配線してあるサブウーハー用のケーブルが見えています。 |

| かなりページが重くなってきたので第一部はここまでとして。 | |